買い物にひと手間かける楽しさ~ワクワクさせる什器や自販機の仕掛け~

前回は、買い物客に少しの手間をかけてもらうことで、リアル店舗ならではのエンターテインメント性を生み出せるのではないかと考え、量り売りの売り場をレポートしました。

量り売りは「自分で好きな量を選べる」という参加体験が魅力となり、買い物を楽しくする仕掛けになっていました。

今回はその続編として、「触れたくなる」工夫を凝らした什器や自動販売機型の演出を紹介します。実際に店舗で見かけたときの印象や、仕組みの解説を交えながらご紹介していきたいと思います。

ーーーーーーーーーー

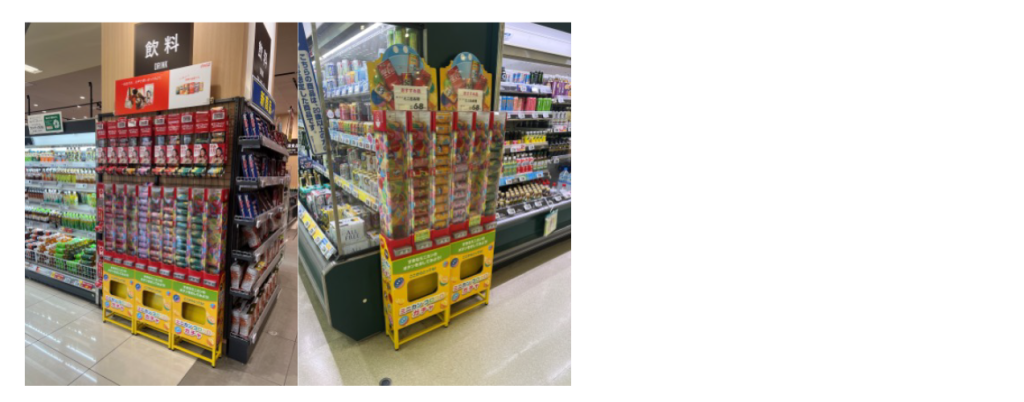

(写真①:コカ・コーラの自動販売機風什器)

まず最初にご紹介するのは、コカ・コーラの「自動販売機風什器」(写真①)です。

売り場にはコカ・コーラのミニ缶飲料が見えるようにストックされており、下部に設置された「おす」ボタンを押すと商品が出てくる仕組みになっています。

ただ商品を取らせるだけなら従来のジャンブル什器でも十分ですが、この什器は子供が「自分で操作して買った」気持ちになれる点が大きな特徴です。自販機は子供にとって身近な存在でありながら、普段は自分で買えない場合が多いものです。そのため、売り場に置かれた“子供専用の小さな自販機”のような什器は強い関心を引き、思わず触りたくなる体験を提供していました。

また、この什器は誤操作にも配慮されており、子供が何度もボタンを押してしまっても問題ありません。取り出しすぎた商品は什器の上から簡単に戻せる設計になっているため、親も安心して子供に遊ばせることができます。実際に売り場で目にすると、子供たちが楽しそうに何度もボタンを押し、笑顔で缶を取り出している姿が印象的でした。

雑誌によると、当初は500台の製造予定だったそうですが、予想以上に人気が出て最終的には5,000台が制作されたとのことです。この数字からも、売り場での反響の大きさが伝わってきます。

ーーーーーーーーーー

(写真②:大人向けの自動販売機風什器)

次にご紹介するのは、大人向けに作られた自動販売機風什器(写真②)です。

こちらには新たな仕掛けとして、コカ・コーラのジングルが流れる演出が加えられていました。商品が落下すると同時に、CMなどで耳にしたことのある軽快なジングルが流れ、買い物の瞬間にブランドの世界観を強く印象づけます。仕組みはシンプルで、商品が出ると同時に再生ボタンが押され音声が流れるだけですが、その効果は想像以上に大きいものです。

大人にとっても、ちょっとした「音のご褒美」が加わることで、買い物が一層楽しい時間に変わっていました。

音楽は記憶と結びつきやすいため、ブランドメッセージを体験として浸透させる役割も果たしているように感じます。

ーーーーーーーーーー

(写真③:パイロット「Juice」シリーズの自動販売機風什器)

文房具売り場でも自動販売機風什器を活用した事例がありました(写真③)。

パイロットの人気ゲルインキボールペン「Juice」シリーズでは、カラフルなインク色のセットをフルーツに見立てて演出していました。売り場では、色彩ごとにまとめた8色入りのオリジナルセットを缶型のペンケースに入れ、それを段ボール製の自動販売機から販売する形式を採用していました。段ボールのボタンを押すとケースが出てくる仕組みで、まるで飲料のジュースを選ぶかのようにペンを選べる体験になっています。

この仕掛けはシリーズ名「Juice」との親和性が高く、商品の持つ楽しさを体感的に理解させるものでした。文房具売り場はしばしば淡々と商品が並ぶだけの空間になりがちですが、こうした遊び心ある演出によって「選ぶ楽しさ」「体験する面白さ」が強調されていました。

文房具を単なる消耗品ではなく、ワクワクする商品へと昇華させる好例だと思います。

ーーーーーーーーーー

(写真④:ガチャポンをキャンペーンに活用した「ブルボンプチ」売り場)

自動販売機の仲間として、昔から親しまれてきたのがガチャガチャマシーンです。

近年は「ガチャガチャ専門店」が登場するほど市場が拡大し、街中のあらゆる場所で見かけるようになりました。この装置を販促に活用していたのが「ブルボンプチ」売り場です(写真④)。

仕組みはシンプルで、商品を4つ購入すると専用コインを受け取り、それでガチャガチャを回せるというものです。レジで直接景品を渡す方法でも運用は可能ですが、「自分で回して景品を出す」という行為が特別感を演出し、消費者を引き込む力を発揮していました。

実際にガチャを回すときの期待感や、カプセルが出てくる瞬間の高揚感は、子供だけでなく大人にとっても楽しいものです。

景品配布というシンプルな施策に、体験要素を加えることで大きな付加価値を生んでいると感じました。

ーーーーーーーーーー

(写真⑤:カップ麺売り場の紙製ガチャガチャマシーン)

同じように、ガチャガチャを取り入れていたのがカップ麺売り場(写真⑤)です。

ここでは紙製のオリジナルマシーンを制作し、商品の巨大なダミーを模した外観にすることで、売り場での視認性や注目度を高めていました。商品を3個購入すると景品がもらえる仕組みでしたが、「ガチャを回せる」という体験そのものが魅力となり、消費者の関心を集めていました。ここでも、あえて「ひと手間」を加えることで売り場の体験価値が向上していたことがわかります。

ーーーーーーーーーー

(写真⑥:アイスコールドコカ・コーラの自動販売機)

さらに特徴的だったのが「アイスコールドコカ・コーラ」(写真⑥)です。

これは-4℃まで冷やされたコーラを提供する専用自販機で、開封すると中身が瞬時にフローズン状に変化する「アイスコールド現象」を体験できます。飲んだときのシャリシャリ感は通常のコーラでは味わえないもので、夏の暑い日には特に魅力的に感じられます。

購入方法にも工夫があり、まず自販機に掲げられたカードを取り、レジで会計を済ませてから購入用カードを受け取ります。

そのカードを自販機に差し込むと商品が出てくる仕組みです。少し手間がかかりますが、このプロセス自体が「特別な体験」になっていました。しかも設置店舗が限られているため、「ここでしか味わえない」という希少性も購買意欲を刺激していました。

ーーーーーーーーーー

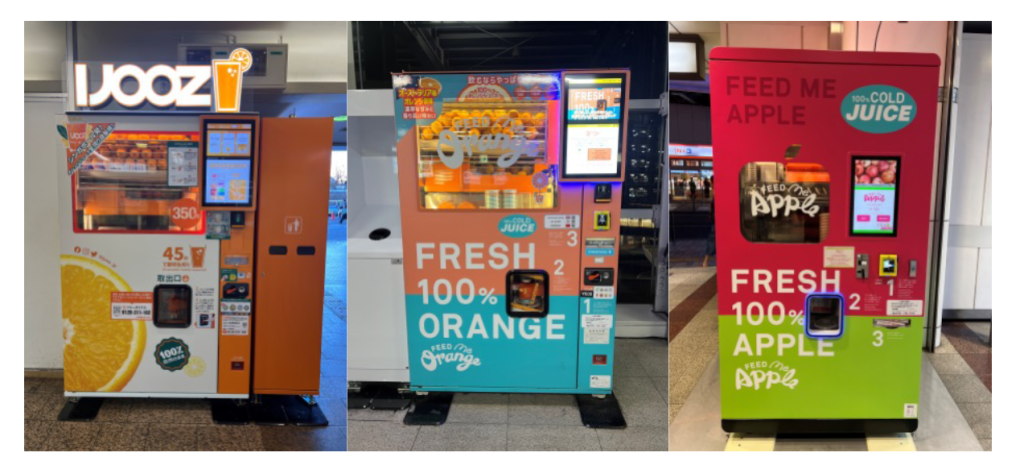

(写真⑦:生絞り果実ジュースが飲める自動販売機)

また、シンガポール発「IJOOZ」や日本法人「Feed ME」による生搾り果実ジュースの自販機も注目されています(写真⑦)。

利用者が料金を投入すると、機械が自動でオレンジなどの果実をカットし、搾汁からカップへの注ぎ、フタの封入までを行います。その一連の工程は窓から見えるようになっており、待っている間も楽しく観察できます。

すぐに商品を受け取れるわけではないため若干の待ち時間はありますが、その時間も体験の一部として楽しめるのが特徴です。目の前で搾られる100%果汁ジュースは「安心感」と「鮮度感」を消費者に強く印象づけ、購買体験を特別なものにしていました。

ーーーーーーーーーー

(写真⑧:全自動でパイナップルをカットするパイナバー)

最後にご紹介するのは、青果売り場に設置された「パイナバー」(写真⑧)です。

これは皮付きのパイナップルを投入すると、自動でカットしてプラスチックケースに入れてくれる機械です。操作は簡単で、パイナップルをセットし、ケースを置いてボタンを押すだけ。わずか20秒ほどで食べやすくカットされた状態になります。

カット済みの果物はあらかじめ売り場に並んでいることも多いのですが、この機械では自分で選んだパイナップルをその場で加工できるため、鮮度や大きさを自分好みに選べる利点があります。何より、カットされる工程を目の前で見られることが「楽しい体験」となっており、単なる商品提供を超えたエンターテインメント性を生み出していました。

近年、店頭DXの進展によって売り場の効率化が加速しています。セルフレジやスマートカートなど、利便性を追求する施策も重要ですが、今回ご紹介した事例はいずれも「少しのひと手間」をあえて残すことで、買い物をより楽しい体験に変えていました。

自販機風什器やガチャガチャを使った販促は、商品を手にするだけでは得られない「ワクワク感」や「参加感」を提供しています。

こうした遊び心のある売り場は、消費者にとって来店する動機となり、リアル店舗だからこそできる価値を際立たせています。効率化と同時に「楽しい買い物体験」を提供する工夫を取り入れることが、これからの売り場づくりに欠かせない視点ではないでしょうか。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

文:POP研究家 向坂文宏(桜美林大学准教授)