大前提は変えられない あなたのためのアイデア発想37

こんにちは。ホンブチョウです。この連載コラムでは私が今まで学んできたアイデア発想のやり方を毎回ひとつづつ紹介していくことで、あなたに合ったやり方を見つけてもらいたいと考えています。

第三十七回は、

演繹(えんき)的思考発想法

演繹的思考とは、実際に見聞きした物事(事象)に対して、一般的なルールや理論などの「大前提」から結論を導き出す思考法のことです。

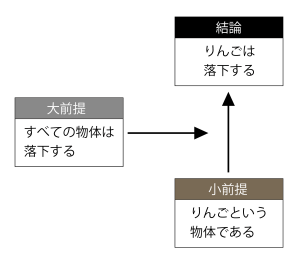

例えば「すべての物体は落下する」という一般論の「大前提」があるとして、(ニュートンの発見以前は別ですが)「りんごはりんごという物体」であるという「小前提」があったとすれば、「りんごは落下する」という結論が導かれます。

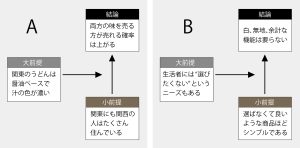

図で示すとこのようなイメージになります。

このように2つの前提から結論を導き出すような三段論法的な思考です。演繹的思考においては、前提が真であれば、結論も真となる。ということになります。

「風が吹くと桶屋が儲かる」というのも一般的な法則を出発点として結論を導いていく例ですね。

・風が吹く→ホコリが舞う→ホコリが目に入る→目が悪くなる→(なぜ桶屋までたどり着くのかは、またお時間ある時に調べてみてください)

また、人に説明するときにも役立ちます。例えば、なぜ、社員研修をすると会社の業績がアップするのか?を「演繹的思考」を使って納得のいく説明をする。とすれば

前提1 計画的な社員研修は、職務に直結するスキルの習得・定着を促す。

前提2 業務の品質・生産性の向上は、顧客価値の増大とコスト効率の改善を通じて、売上・利益(業績)を押し上げる。

結論 よって、社員研修は能力向上を介して品質・生産性を引き上げ、顧客価値とコスト効率の改善を通じて業績を向上させる。 みたいな感じです。

では、これをアイデア発想に使うにはどうするか?

1.まず大前提となるものを把握する

一般的に正しいとされるような理論や、ルール、セオリーなど、また調査から出てきたニーズや、考え方などが該当します。

例えば、「A: 関東のうどんは醤油ベースで汁の色が濃い」とか、「B:生活者には“選びたくない”というニーズもある」などを大前提にして考えてみましょう。

2. つぎに小前提を把握する

具体的な観察や調査などから、意識的に情報収集し、小前提となるような内容を考えます。その時に「小前提は大前提とされること全体の中に含まれる」という考え方が大事です。

うどんの例で言えば「A: 関東にも関西の人はたくさん住んでいる」という事実。

選びたくないの例で言えば「B:選ばなくて良いような商品ほどシンプルである」などになります。

3. 結論を導く

大前提と小前提を関連づけて、結論を導き出します。

うどんの例で言えば「A: 両方の味を売る方が売れる確率は上がる」という結論。

選びたくないの例で言えば「B:白、無地、余計な機能は要らない」という結論。これは無印良品のようなイメージかもしれませんね。

演繹的思考は、大前提の中に、必然的な結論が導かれるため、論理的に説明がつく点は良いところです。ただし注意点があるとすれば、「大前提が崩れると結論も崩壊する」という点です。大前提に嘘や間違いがあると、そもそも論になりますので、その前提は本当に正しいか?を問いかけるようにしてください。

うどんの例で言えば、「関東の人も出汁ベースのうどん派が増えている」という前提だと結論も変わってきますね。

応用すると、既存ヒット商品の“売れた理由”を演繹的に分解して、別商品への適用アイデアを出すというようにも使えます。

たとえば、何故キリンの「晴れ風」はヒットしたのか?

大前提としては「飲みやすさ」と「ライトな印象」を求める消費者層は存在する。あたりでしょうか。

小前提は、味やコク以外の“体験価値”や“共感できるメッセージ”、ブランドストーリーなどもあわせて消費者は選ぶ。といったところ。

結論、従来のビールファンと新たな消費層(ビールを避けてきた人など)の双方にアピールできる商品になり、ヒットした。と、言えるのかも知れません。この作戦を全く別の商品に適用するとどうなるか?と考えてみるのも面白いですね。

演繹的思考で発想していくことは、「偶発性」から「論理に裏打ちされたアイデア」に。ひらめきを「説明可能なアイデア」に変えることができます。道筋を立てて結論を出すこの発想法は、論理性と再現性を備えた発想法と言えるかも知れませんね。

ではまた次回。今回はここまで。