買い物にひと手間かける楽しさ~「自分で商品を詰める」売り方レポート~

よくテレビ番組などで、「詰め放題」イベントを目的に買い物客が殺到しているお店のシーンを見たことはないでしょうか。皆、とても楽しそうに買い物をしていると思います。欲しい商品を好きなだけ詰められるというお得感もありますが、普段はお店や販売員に委ねられている商品の量や扱いを、自分でコントロールできるという行為そのものも楽しいのだと思います。

量り売りは買い物をエンターテインメント化すると同時に、必要な量だけ購入できるので、フードロスという社会問題の解決にもつながります。海外では、ほとんどの食材を量り売りしているオーガニックスーパーもあります。日本でも、色々な売り場で量り売りを見かけるようになりました。

今回はそんな量り売りなど、「自分で商品を詰める」というひと手間かかる売り方をレポートします。

(写真①:買い物のテンションが上がる、みかんの詰め放題売り場(上)と、海外のオーガニック系スーパーの量り売り売り場(下))

ーーーーーーーーーーーーーー

まずは、「第51回 日本プロモーショナル・マーケティング協会展2022」にて「JPM POP クリエイティブ・アワード」経済産業大臣賞を受賞した「量り売り堂」(写真②)です。

量り売りというと固形物を扱うことが多いのですが、この什器では液体洗剤を扱っています。容器を捨てずに何度も使用することで、SDGsへの社会的要請に応える企画として強い印象を残しました。実証実験的に実施されていたため、現在では体験できませんが、定番売り場として復活してほしい売り方です。

(写真②:量り売り堂/花王)

ーーーーーーーーーーーーーー

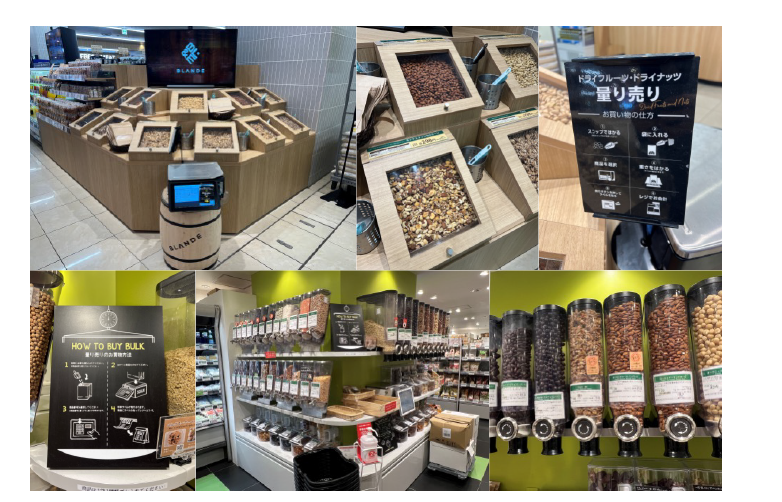

最近、色々なスーパーマーケットで見かけることが多くなっているのが、ナッツやドライフルーツの量り売り(写真③)です。

購入方法としては、商品を必要な量だけスコップですくう方式と、蛇口付きの什器から取り出すという方式を見かけます。パッケージに入っていない、むき出しの商品からは、商品の品質で勝負をしている雰囲気が醸し出され、どれも一度食べてみたい気持ちにさせてくれます。設置されているお店も、オーガニック系スーパーマーケットや、高級スーパーマーケットで見ることが多く、商品力で勝負をする業態と相性が良いようです。蛇口付きの什器は、ドン・キホーテにも設置されているのを見かけました。買い物のエンターテインメント性を演出する売り方としても活用されているようです。

(写真③:ナッツやドライフルーツの量り売り)

ーーーーーーーーーーーーーー

フードロスに真正面から取り組んでいる量り売りの施策もあります。青果物を扱うドールが展開する「バナナエシカルバリューチェーンプログラム」(写真④)です。

これは店頭でバナナの量り売りを実施し、必要な量のバナナを購入することで食品ロスを減らすと同時に、バナナを包むプラスチック袋の使用も控えるというエコプログラムです。店頭に設置された専用の量りを使えば、簡単に必要な量のバナナを購入でき、包装も紙製のものが用意されています。2022年6月より開始された取り組みですが、非常に好評とのことで、開始から1年半で、延べ50万人が体験をしたそうです。

また、同時に「1日2本バナ活チャレンジ(1日に2本のバナナを食べることを推奨するキャンペーン)」などを実施し、さらにバナナ需要の後押しをしていました。筆者も試しに購入をしてみましたが、簡単に購入ができ、社会活動にも参加した満足感がありました。なお、この試みは環境省の『食品リサイクル推進表彰』で『環境事務次官賞』を受賞しています。

(写真④:Doleのバナナの量り売り売り場)

ーーーーーーーーーーーーーー

既存の量販店で、様々な量り売りを試しているのが無印良品です。

ナッツやドライフルーツ、お菓子、コーヒー、茶葉などが売られています(※現在は休止している売り場があります)。

その中でも話題となったのが量り売り洗剤です(写真⑤)。壁一面に取り付けられた蛇口が目印。売り場の前には大小様々な空のボトルが販売されています。買い物客は、自分の自宅などにぴったりのボトル選びから買い物が始まります。商品だけでなく、ボトルも用途に合わせて無駄のないものが選べるのが特徴です。ボトルを選んだら販売員にお願いをすると必要な量の液体洗剤を入れてくれます。同社が掲げる『人と自然とモノの望ましい関係と心豊かな人間社会』という理念にも合致しており、量り売りは非常に親和性の高い販売方法といえるでしょう。

(写真⑤:無印良品の量り売り洗剤売り場)

ーーーーーーーーーーーーーー

少し変わった商品の量り売りがありました。青森の針葉樹高木であるヒバのチップの量り売り(写真⑥)です。

ヒバのチップは、ガラスなどの器やポーチに入れて、部屋の芳香材などに使用できるそうです。このチップをセレクトショップであるビームスで扱っていました。

店内の什器いっぱいに、溢れそうなほど入れられたヒバチップ。芳香材として使用できるだけあって、付近にはヒバチップの心地よい香りが漂ってきます。自由にヒバチップに触れることができるので、興味を持った買い物客は、皆、手に取って何なのかを確認しています。購入方法はシンプルで、袋が大中小と用意されていて、それぞれに詰められるだけ詰め、袋の大きさによって価格が付いています。量り売りというより、詰め放題ですね。こうした売り場が作られているだけで、何やら楽しい買い物ができそうな雰囲気がします。

(写真⑥:什器に溢れんばかりに盛られたヒバチップ)

ーーーーーーーーーーーーーー

身近なスーパーマーケットのコーヒーコーナーの定番棚にも量り売りのセルフ什器(写真⑦)が設置されていました。

透明ケース内には、「コロンビア」や「グアテマラ」などの名産地のコーヒー豆や、「バランス&リッチブレンド」「アイスコーヒーブレンド」などのオリジナルブレンドのコーヒー豆が用意されており、買い物客は必要な量の豆を購入することができます。

ここまでなら普通の量り売りの什器ですが、この什器にはコーヒーグラインダーも設置されており、その場でコーヒー豆を挽くことができます。挽き立てのコーヒー豆からはとても良い香りが漂い、パッケージされたコーヒー粉を購入するよりも本格的な買い物体験になります。また、サイネージも取り付けられており、コーヒー豆の選び方などの情報を知ることもできます。普通のスーパーのコーヒー売り場でも、本格的なコーヒー豆の買い物体験を提供することで、拘りのコーヒーファンを増やすことに一役買っていました。

(写真⑦:スーパーマーケットに設置されたコーヒー豆の量り売り什器)

ーーーーーーーーーーーーーー

バラエティショップで珍しい量り売り什器を見つけました。それは、キャンディーの粉の販売什器(写真⑧)です。

遠目からも目立つビビットな色の什器のケース内に、什器と同じようなカラフルな粉が入っており、どうやらその粉が商品のようです。初見ではこの商品が何か分かりませんでしたが、気になって引き寄せられてしまう不思議な魅力がありました。

この粉には「パイナップル」「スイカ」「ブルーベリー」といったフレーバー名が記載されていて、この粉が食品であることが分かります。では、この粉をどのように食するのか、ですが、何やら什器には長さの違うチューブが付けられていて、そのチューブ内に粉をいれて食べるようです。什器の使用方法を見ると、チューブの先端を各フレーバーの蛇口に差し込むことで粉を入れることができ、入れる粉の種類は何種類でも良い様子。5種類ほどの粉を入れてみましたが、チューブ内が鮮やかなグラデーションカラーとなり、何ともキレイな見栄えになりました。

このチューブを口にくわえて食べるわけですが、食べる姿も含めて“映えそう”な感じです。また、フレーバーを自分好みで調合ができることも楽しい体験で、まさにエンターテインメントな買い物だなと感じました。

(写真⑧:バラエティショップのキャンディー粉の販売什器)

ーーーーーーーーーーーーーー

最後にご紹介をするのは「三河屋」というアロマミストの販売什器(写真⑨)です。

最近ではフレグランス市場も広がり、様々なフレグランス商品を扱うお店が増えていますが、中でも「三河屋」の売り方はとてもユニークで、雑貨売り場などの一角に家庭用箱ワインの様な形状の蛇口の付いた箱を並べて販売しています。それぞれの箱にはフレグランス名が記載されているので、蛇口からアロマミストが出てくるのだろうと想像できます。

什器の近くには空のボトルが設置されており、このボトルに買い物客自身が好きなアロマミストを詰めて買うのだということが分かるのですが、好きなように香りを調合して商品を購入できるのです。フレグランス商品の調合は、専門家が買い物客のニーズを確認しながら調合する専門的な知識が必要なイメージがあったのですが、こんなに気軽に調合して購入できることに、少々驚かされました。

売り場には、どのように調合すれば良いのかの解説があり、ボトルにも基本的な調合の割合が分かるように、メモリも印刷されています。しかし、それらを参考にせずとも、どのように調合をしても失敗の無いよう商品開発がされているらしく、気分で調合をしても大丈夫なのだそう。少し敷居が高いと思っていたフレグランス商品ですが、こんなに気軽に買えるのかと感動しました。

(写真⑨:「三河屋」のアロマミスト什器)

ーーーーーーーーーーーーーー

様々な買い物シーンで効率化が進み、商品のパッケージや陳列にも無駄が少なくなりました。最近ではセルフレジの登場などで決済も簡易化されています。

買い物の効率化が大変便利で嬉しいことであることに間違いないのですが、ここまであっさりと買い物ができるようになると、逆に少し手間がかかる買い物に魅力を感じてしまうのは筆者だけでしょうか。あえて商品を手に取らせ、買い物客自身に詰め込ませるような売り方は、面倒な面もある一方で、自分が売り手側になったような感覚を味わえ、ワクワクする買い物体験を生み出していると感じます。

売り方を考えるとき、効率重視だけでなく、買い物客に少しの手間をかけてもらうことで、リアル店舗ならではのエンターテインメント性を演出できるような気がしています。

今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

文:POP研究家 向坂文宏(桜美林大学准教授)