ロングセラーツールや模倣、古典ギミックなどから学ぶPOP広告のコツ

POP広告は、新商品の登場を知らせたり、季節に応じた商品を紹介したり、キャンペーンを告知したりと、限られた期間で使われることが多い販促ツールです。だからこそ、売り場では常に新しいPOP広告が登場しては姿を消し、また次のPOPが現れるという流れが繰り返されています。

そのため、POP広告の担当者は短いスパンで次々と新しいアイデアを考えなければならず、大変な仕事だと言えるでしょう。こうした特性があるため、POP広告は優れた事例が数多くあっても記録として残りにくいという課題も抱えています。TVCMや新聞広告などは戦後から現在に至るまで数多くの資料が存在しますが、POP広告については体系的なアーカイブが進んでいないのが現状です。優れたアイデアも、現場で直接見た人や制作に携わった担当者の記憶の中にしか残っていないことも多いのです。

今回は、実際に売り場で展開されているPOP広告の中から、アイデアの優秀さゆえに模倣されたものや、世代を超えて受け継がれてきた印象的な事例をご紹介します。こうした事例からは、効果的な訴求のヒントや工夫のポイントが見えてくるかもしれません。

①模倣される、秀逸な売り方のアイデアたち

【写真①:白のカフェ用紙コップの実物を使用したハンガーディスプレイ】

写真①にある化粧品什器は、口紅の上から塗ることで色落ちを防ぐ「コートジェル」の商品です。その効果を直感的に伝えるために、メーカーは白いカフェカップをディスプレイに使用しました。おそらく、日常生活の中で口紅の色移りが気になるシーンとして「白い紙コップで飲み物を飲む場面」に着目したのでしょう。

このビジュアルが買い物客や販売員の記憶に残り、商品の特徴を強く印象づけました。そして、このアイデアは競合メーカーにも影響を与え、類似の製品を扱う他社の什器でも取り入れられるようになりました。

ーーーーー

【写真②:コンサート会場などの座席表から双眼鏡を選ぶパネル】

写真②は、近年の双眼鏡売り場です。双眼鏡は、主にバードウォッチングなどのアウトドア用品として販売をされていました。

しかし最近では、コンサートや観劇などの推し活グッズとして購入する人が増えています。そうしたニーズの変化に合わせ、ある家電量販店がコンサート会場や劇場の座席表を売り場に掲げ、買い物客が入手したチケットの座席の位置から倍率を選べるようにしました。

この売り方のアイデアが、多くの買い物客や販売員から好評を得て、今ではライバルの家電量販店を始め、多くの双眼鏡売り場で「座席表から双眼鏡の倍率を選ぶ」という売り方が行われています。

ーーーーーーーー

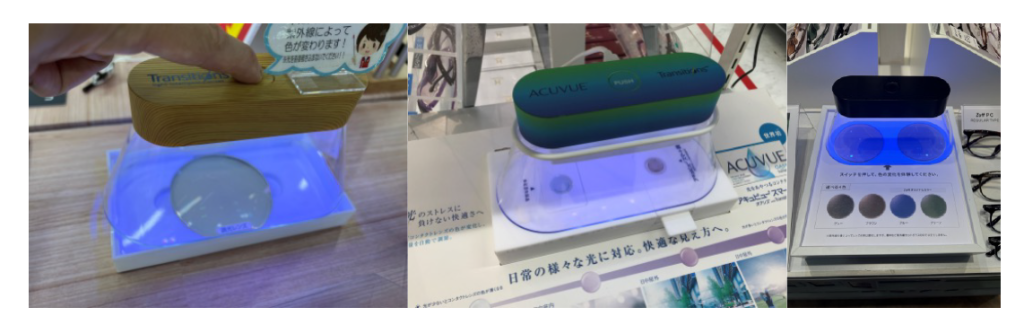

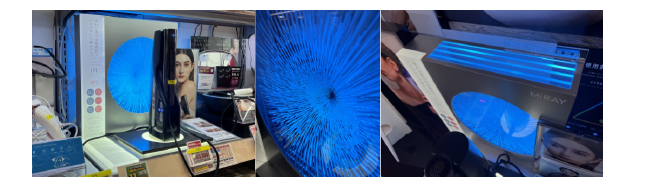

【写真③:紫外線によって色が変わる、メガネの調光レンズ売り場】

最近のメガネ売り場でのヒット商品の一つに、紫外線によってレンズに色が付く調光レンズがあります。

屋内にいるときは普通のメガネですが、外に出るとサングラスになるという、メガネ一つで二通りの使い方ができる便利な商品です。この紫外線で色が変わるという特徴を気軽に店頭で体験してもらうために、紫外線ライトが設置されるようになりました。紫外線をレンズに当てると、目の前で色が変わっていくという、とてもインパクトのある体験施策です。

もともとは一社が行っていた施策でしたが、このインパクトから、今では多くのメーカーが同様の施策を行うようになりました。

ーーーーーーーー

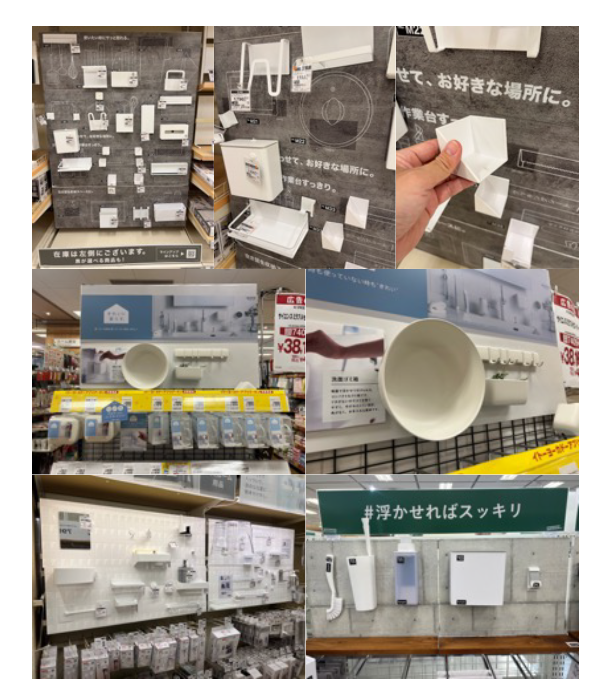

【写真④:マグネット式の収納アイテムが貼り付けられた売り場】

最近の住宅では、お風呂の壁面に鉄板が使われており、マグネットが付けられるようになっています。

こうした仕様に合わせて、お風呂をより快適に使えるよう「浮かせる収納」などのキャッチコピーとともに、マグネット付きのさまざまな収納アイテムが登場しています。これらのアイテムは、多くのホームセンターで購入することができますが、ある売り場では鉄製の壁面を用意し、実際にアイテムを貼り付けて展示することで、その特徴がひと目で分かるよう工夫されていました。

この展示方法はすぐに他の店舗にも広がり、現在ではマグネット式収納アイテムの売り場では、同様の展示を目にすることができます。

ーーーーーーーー

②長く売り場で使われ続ける、ロングランツール

【写真⑤:つま先が透明のビニールになっている、試着用の幼児用スニーカー】

幼児用スニーカー売り場では、つま先部分が透明になっている試着用スニーカーが設置されていることがあります。

これは、靴のサイズが合っているかどうかを自分の言葉で伝えられない幼児のために、保護者がつま先の余裕を目視で確認できるよう工夫されたものです。数年前にSNSでも話題になりましたが、実はそれ以前から売り場で活用されており、販売員や保護者に重宝されてきました。このように、買い物時に役立つツールや必要とされる工夫は、年月を経ても使われ続けます。

こうしたロングランツールには、買い物客の「選び方」に寄り添ったヒントが詰まっているのではないでしょうか。

ーーーーーーーー

【写真⑥:文房具などの重さを体験できる、ランドセル売り場の重り】

ランドセル売り場でも、長く活用されている体験ツールがあります。それは、小学校で使用する教科書と同じ重さの重りです。

最近のランドセル売り場では、色やデザインの自由度が高まり、子ども自身が好みのランドセルを選ぶ機会が増えていますが、保護者にとっては「身体に負担がかからないか」が心配の種。そこで、ランドセルに重りを入れ、背負ったときのバランスや重さを体感できるようにしています。

この施策も登場から数年が経ちますが、現在も多くの売り場で使われ続けています。

ーーーーーーーーーー

【写真⑦:赤ちゃんの重さを実感できる砂袋】

同様に、ベビー用品売り場でも体験を助ける重りが活用されています。

それが、赤ちゃんの平均的な体重に相当する砂袋です。抱っこ紐やベビーカーを選ぶ際、実際に使用する時と同じ重さを体感することで、自分に合った商品かどうか判断しやすくなります。今では多くの売り場でこの砂袋が用意されており、ベビー用品売り場の定番の体験施策となっています。

ーーーーーーーーー

【写真⑧:医療現場でも使用される、リアルな乳がんの触診キット】

商品選びの際に必要な商品体験を行える施策は、長く売り場で使用をされるようです。

写真⑧は、主に生命保険などの保険商品を扱う店舗に置かれている、乳がんの触診キットです。

このキットは、医療従事者のトレーニング用の人体模型を作成している企業が手掛けており、医療現場でも使用される本格的なもので、実際の乳がんと同様のしこりなどを体験することができます。乳がんのチェック方法と、がん対策を啓蒙するためのものですが、リアルなキットを触れることで、がん対策への意識が高まるらしく、その後の保険商品のセールスにもつながるようです。

このキットが登場してから10年近くが経ちますが、未だに活用されており、また設置店舗も増えています。

本来であれば、比較的短期間に使用され、すぐに売り場から無くなってしまうPOP広告ですが、これらの事例のように売り場や買い物客に好評な施策は、長期間活用されることもあります。そうした施策には、その売り場での買い物に必要不可欠な訴求内容が含まれているからと言えそうです。

ーーーーーーーーー

③再評価される、伝統的な光の演出技法

【写真⑨:インフィニティミラーを活用した、奥行き感のある光の演出】

店頭での商品訴求は、広告の黎明期である昭和初期よりショーウインドウなどの形で存在をしていました。

当時より、店頭で商品のブランドイメージを演出したり、商品を目立たせるために、ムービングや電飾などの様々な展示のためのギミックが生み出されてきました。こうした売り場ならではの工夫は、現在でも効果的に活用されています。

例えば、ハーフミラーと鏡を向かい合わせに配置し、その間を電飾で照らすことで無限に続くような奥行き感を表現するインフィニティミラー(写真⑨)は、昭和7年ごろにはすでに発明され使用されていたようです。今はLEDを光源とすることでよりコンパクトに表現することができるため、小型の展示台にも組み込むことが可能です。リアルな売り場では、こうしたアナログな演出技法は、買い物客の目を引くための重要なギミックです。過去に発明されたディスプレイやPOP広告のための表現技法は、これからも重要なノウハウになるのではないでしょうか。

ーーーーーーーーーーーー

【写真⑩:LEDを活用した、懐かしいネオンサイン風演出】

また、昭和レトロブームで見直されているネオンサイン(写真⑩)も、大正時代には発明されていたギミックです。

ネオンサインは、ガラス管の中にガスを封入し、電圧をかけることでガスを発光させるもので、店舗の外装などに多く使用されました。現在では光源にLEDを使用した疑似ネオン管が大半となりますが、LEDとなったことで加工のしやすさや破損リスクの減少により、再び多くの場所で見ることができるようになっています。構造も簡易化したので、紙製の什器に取り付けることも可能です。

ーーーーーーーーーーーーー

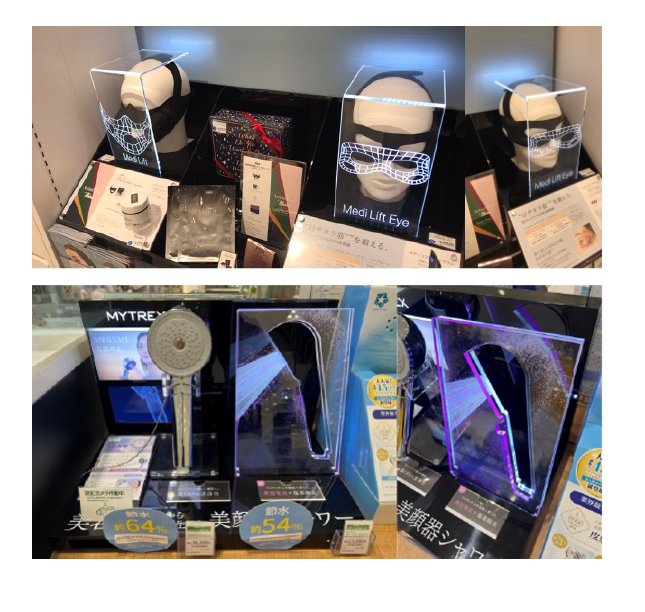

【写真⑪:導光板を活用した、様々な光の演出】

売り場で商品のロゴマークなどを光らせ目立たせてきた導光板(アクリルの板の端から光を差し込み、板の表面に描かれた印刷や刻印を光らせるように加工したもの)は、比較的近年の1980年代に発明されたものですが、現在では進化した姿を見ることができます。

導光板も光源としてLEDを使用することで、かなりコンパクトに制作することができるようになったため、複数枚の導光板を重ねることで立体的な表現を行ったり、光の点滅パターンを制御することで光源が付いたり消えたりといった演出が行われています。導光板は液晶モニターや携帯電話などのディスプレイにも使われている技術ですが、POP広告の伝統的な演出手法でもあります。

ーーーー

さいごに

POP広告は、使用期間が短く、過去の事例が記録として残りにくい分野です。しかし、売り場をよく観察すると、長年使われ続けている施策や、優れたアイデアゆえに模倣されて定番化した事例など、参考になるヒントは数多く見つかります。この記事もまた、そんな秀逸なPOP広告の事例を記録する一助となれば幸いです。

POP広告は常に新しいアイデアを求められる世界ですが、意外と足元に、次の企画のヒントが隠れているかもしれません。ぜひ店舗を訪れ、自分なりの「気になるPOP広告」を見つけて、企画の種を育てていってください。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

文:POP研究家 向坂文宏(桜美林大学准教授)